Partymacher, Caterer, Gastronom und seit über 20 Jahren in Berlin unterwegs: Heinz „Cookie“ Gindullis. Foto: Stefan Lucks

Heinz „Cookie“ Gindullis eröffnete 1994 in einem Keller seine erste Bar, das nomadische „Cookies“ war 20 Jahre einer der In-Clubs Berlins. Heute beschäftigt Gindullis 100 Personen und betreibt drei Restaurants. Wir trafen ihn in seinem neuesten, der „Data Kitchen“.

„Das Mittagsgeschäft steigert sich von Woche zu Woche, das merken wir. Frühstück ist noch im Aufbau“, sagt Heinz „Cookie“ Gindullis. Und schaut dabei recht zufrieden aus. Ein Abendgeschäft ist in seinem neuen gastronomischen Projekt, der „Data Kitchen“, erst einmal nicht geplant.

Lunch im Fokus, Bestellung mobil und vorab (dazu später mehr), ein Konferenzraum des Kooperationspartners SAP grenzt direkt an das Restaurant, viel Business-Publikum an den Tischen: Das alles wirkt ziemlich weit weg von dem, mit dem man Cookie eigentlich in Verbindung bringt: der Nacht. Denn das wilde Berliner Nightlife der Neunziger- und Nuller-Jahre ist praktisch undenkbar ohne Cookie und sein „Cookies“, 20 Jahre lang prägte Gindullis das Clubgeschehen in der Stadt.

Zeitfenster für Club-Subkultur

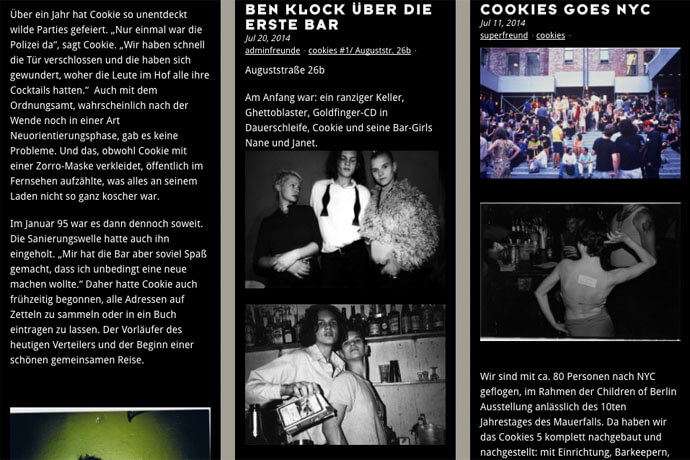

Klein und undergroundig ging es los: 1994 eröffnete er seinen ersten „Club“ in der Auguststraße 26b in Mitte. Genauer: Er entrümpelte einen Wohnhauskeller, knipste Licht und Musik an und verkaufte Cocktails. Da war er 21 Jahre alt. Vorher hatte der gebürtige Londoner, der mit 12 Jahren nach Deutschland und mit 18 nach Berlin gekommen war, sein Geld mit Tellerwaschen im ehemaligen jüdischen Restaurant „Oren“ auf der Oranienburger Straße verdient.

Ein Nachbar hatte ihn überredet, eine Bar zu machen, verabschiedete sich aber zum Tauchlehrer-Werden nach Ägypten, bevor es losging. Cookie zog es durch: Nach dem Verlegen von Holzbohlen im Sandkeller, dem Einkauf von Kühlschränken und Gläsern, dem Setup des Soundsystems (eigene Stereoanlage und eine Handvoll CDs) und dem Verteilen von im Copyshop vervielfältigten Flyern stieg die erste Party.

Anderthalb Jahre lang war der Wohnhauskeller dann das erste „Cookies“, bis es schließen musste – und zehn Hausnummern weiter wieder eröffnete. „Die zweite Location war mein Favorit. Wir haben um neun Uhr aufgemacht, ab elf wurde getanzt und spätestens ab halb zwölf auf dem Tresen, weil sonst kein Platz mehr war.“

Nach fünf Monaten dann der erneute Rauswurf wegen Sanierung, wieder Umzug. Der Rest ist Clubgeschichte, die sich auf www.cookiesgeschichten.com in Wort und Bild nachempfinden lässt. Wie der zweite große Clubnomade der Stadt, das „WMF“, zog man von Location zu Location. Sieben „Cookies“ gab es von 1994 bis 2014, zuletzt wurde in der Friedrichstraße 158 gefeiert. Gindullis: „Ungefähr die Hälfte der Leute kam wieder und ganz neues Publikum kam dazu. Mit jedem ‚Cookies‚ wurden die Karten neu gemischt.“

Drei Monate Abschiedsparty

Vor drei Jahren, im Osterurlaub 2014, fällte Gindullis dann die Entscheidung: Genug. Endgültig. Schluss mit den Partys sollte sein. Nicht aber mit Gastronomie: In der Location sollte es als Restaurant weitergehen. Allerdings habe er das mit der Schließung des Clubs völlig unterschätzt: „Alle Veranstalter wollten noch mal eine Party machen, alle DJs noch mal einen Termin haben. Wir hatten dreimal pro Woche auf, ich war immer da. Am Ende hat das Zumachen drei Monate gedauert“, erzählt er lachend.

Erst im Sommer wurden die Wände eingerissen, Träger eingezogen, eine Küche aufgebaut – und bald darauf eröffnete in den Räumen des Ex-„Cookies“ das „Crackers“. Oft ist zu lesen, es sei ein Club-Restaurant, doch Gindullis winkt ab: Partys gibt es hier nicht. Wenn die Atmosphäre und die am Wochenende auflegenden DJs die Gäste spontan zum Tanzen bringen sollten – gerne, aber geplantes Konzept ist es nicht. Zusammen mit dem „Cookies Cream“ und der „Data Kitchen“ hat Gindullis heute drei Restaurants.

Dazu kommt ein umfangreiches Event- und Catering-Geschäft mit rund 50 Veranstaltungen pro Jahr. Unter anderem bespielte man das deutsche Launch-Event von Netflix und in weiteren europäischen Metropolen. Knapp 100 Mitarbeiter, größtenteils festangestellt, arbeiten heute für Cookie: „Die Professionalität, die wir jetzt haben, hatten wir noch nie. Es gibt Restaurant-Manager, Küchenchefs, stellvertretende Küchenchefs, einen F&B-Manager, einen Managing Director und einen Manager für Human Resources.“ Ein mittelständisches Gastro- und Event-Business.

Stetige Entwicklung vom Beverage zum Food

Der F&B-Anteil im „Cookies“-Gefüge hat sich im Laufe der mittlerweile 23 Jahre Unternehmertätigkeit immer mehr von „B“ Richtung „F“ verschoben: Kleine Speisen gab es bereits im „Café Bravo“ in den „Kunst-Werken“, das Gindullis zusammen mit Heiko Martinez (der gerade das Deutsche-Tapas-Restaurant „PeterPaul“ auf der Torstraße eröffnet hat) von 2000 bis 2006 betrieb. 2007 eröffnete der sich seit dem achten Lebensjahr fleischlos ernährende Cookie das vegetarische Restaurant „Cookies Cream“, das im November dieses Jahres seinen zehnten Geburtstag feiert. 2010 bis zum Verkauf 2015 betrieb er das Restaurant „Chipps“ gegenüber dem Auswärtigen Amt, ein zweites „Chipps“-Outlet auf der Friedrichstraße hatte nur kurzen Bestand.

Zum ersten Mal als Restaurant- und nicht nur als Partymacher fiel Gindullis der Stadt mit dem legendären illegalen Restaurant über dem „Cookies“ Nummer sechs in der Charlottenstraße auf, das er 2002 zusammen mit Boris Radczun („Grill Royal“, „Pauly Saal“ etc.) über dem Club eröffnete. Aus einer Laune heraus. „Ich hatte den Club zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr und mir war langweilig – so lange hatte ich bis dahin noch nie eine Off-Location gehabt. Also haben wir das mit dem Restaurant gemacht.“ Welches die gleichen Öffnungszeiten wieder der Club hatte – die legendären „Cookies“-Dienstage und -Donnerstage. „Es hat für das Restaurant überhaupt keinen Sinn gemacht, weil du Ware von Donnerstag bis Dienstag nicht verarbeiten kannst“, erklärt Gindullis.

Aber Spaß hat’s gebracht – nicht nur den Gästen, die das Speakeasy-Prinzip, wie es heute heißt, liebten (geheime Telefonnummer, Code erfahren, dem Türsteher den Code nennen, Treppen hoch, klingeln, eventuell reingelassen werden …), sondern auch den Machern selbst. „Ich habe damals eigentlich immer nur das getan, was mir gefallen hat“, sagt Cookie.

Zwischennutzungen sind wahnsinnig teuer geworden. Früher hast du ein paar Toiletten und eine leichte Lüftung reingebaut, heute hast du viele Auflagen und hohe Mieten. Eine Location für ein Jahr auszubauen, rentiert sich nicht mehr.

Mit den richtigen Leuten feiern, Wir-Gefühl erzeugen, Freunde statt Gäste begrüßen: „Ich habe meine Bars und Cafés immer zum Wohnzimmer gemacht“. Das mit dem Wohnzimmer-Feeling ist eine in der Gastronomiewelt gerne genutzte Floskel, in den „Cookies“-Locations aber fühlte es sich tatsächlich so an. Warum? Gindullis: „Tausend Faktoren. Wie möbliert man, wie beleuchtet man, wie belüftet man? Wie ist das Team? Wenn man dich wiedererkennt und dir das Gefühl gibt, dass du Teil der Location bist, dann wird sie zu deinem Wohnzimmer. Sonst bist du nur Gast.“

BYOD is the key

Auch wenn die Club-Wohnzimmer heute modernen Profigastronomie-Konzepten gewichen sind – der Wohlfühl-Faktor bleibt essentiell: „Guter Service ist vor allem Freundlichkeit. Man muss spüren können, was der Gast möchte. Möchte er schnell essen oder bringt er Zeit mit und will die Speisen gar nicht so schnell nacheinander serviert bekommen?“

Mobil vorbestellen: die „Data Kitchen“

In der „Data Kitchen“, haben die Gäste schon bestellt, wenn sie kommen: Per mobiler Webseite oder App wählen sie die ihre Wunschspeise aus und entnehmen sie aus den spacig anmutenden Boxen der „Food Wall“.

Warum dieser ungewöhnliche Prozess funktioniert – im Gegensatz zu den mit digitalem Ordering erfolglos gebliebenen Konzepten „Holyfields“ und „La Baracca“, lässt sich auf vier Buchstaben kaprizieren: BYOD, „bring your own device“. Kein fest installiertes Tablet, keine unbekannten Touchscreens, sondern das eigene Smartphone löst den Bestellvorgang aus. Wer mittags nur eine halbe Stunde Zeit hat, kann schon im Büro oder auf dem Weg die Speisen – inklusive Zeitpunkt, wann sie fertig sind – aussuchen.

Das ist bequem, reicht allein aber nicht – Basis für den gastronomischen Erfolg ist die Food-Qualität: „Wäre das Essen nicht gut, würde das alles nicht funktionieren. Convenience gibt es bei uns nicht, auch nicht im Cateringbereich. Bei uns wird immer alles selbst und frisch gekocht.“ Damit ist Cookie bestens gewappnet für die neuen Ansprüche und Herausforderungen der Stadt: „Früher gab es in Berlin DJ-Kult, heute ist es Essen-Kult.“ Qualität, Herkunft, Hintergrund, Verarbeitung – es gibt immer Menschen, beobachtet er, die bereit sind, dafür zu bezahlen.

Manchmal sogar besonders viel. „Charity At“ ist ein Projekt, das Gindullis vor sechs Jahren initiiert hat: Mit Dinner-Events wird das Waisenhauses „Mbigili“ in Tansania unterstützt, werden elternlose Kinder auf ihrem Weg in Ausbildung und Studium begleitet. Beim Dinner im Oktober 2016 brachte man mit 127 Gästen 100.000 Euro zusammen – und dieser bisherige Rekord soll im Herbst 2017 erneut überboten werden.

Der Beitrag erschien zuerst in fizzz 5/2017.